Nov 30, 2013

La joven arqueóloga se enjuga el sudor de la cara y con un leve temblor de manos extrae los tres pequeños guijarros de piedra que ha pasado horas perfilando con una brocha en el fondo de la cueva. Tras anotar cuidadosamente el hallazgo y su posición, los sostiene sobre la palma de su mano y los mira pensativa. Por el estrato donde han aparecido calcula que pueden tener unos 22.000 años de antigüedad. No presentan marcas especiales. Tienen idéntico peso y dimensiones. Pero… ¿qué son realmente? ¿para qué servían? ¿por qué están allí?

Llega en su ayuda una disciplina de relativa reciente creación: ¡la Arqueología experimental!

Mientras que la Arqueología tradicional se ocupa principalmente de establecer los hechos que sucedieron en el pasado mediante las huellas físicas que nos dejaron nuestros ancestros, la Arqueología experimental, a la cual podemos incardinar dentro de las Ciencias Sociales, trata de reproducir el modo de vida de aquellos para que podamos interpretar correctamente esas huellas. No podemos obviar que gran parte de los materiales que usaron nuestros antepasados se fueron descomponiendo con el paso de los siglos. La humedad, los microorganismos o la propia acción humana fueron haciendo su trabajo y así desapareció casi todo lo fabricado, en todo o en parte, con maderas, pieles, resinas, etc… Y ante un objeto desconocido (¡las herramientas prehistóricas nos suelen llegar sin manual de instrucciones!) cabe preguntarse ¿Era un adorno? ¿Un amuleto? ¿Una herramienta? ¿Parte de una herramienta? Por eso se hace necesaria una disciplina auxiliar que formule hipótesis (empleando nunca la fantasía sino dosis de imaginación coherente y documentada) sobre la naturaleza de un determinado objeto, para qué sirve, cómo se fabricó, etc… Y que, una vez elaborada esa teoría, pase a la práctica mediante la experimentación hasta dar con algún resultado satisfactorio.

Pero la Arqueología experimental no se agota en esta función investigadora de apoyo a la Arqueología “clásica” sino que cumple un no menos importante objetivo: recrear las condiciones de vida de nuestros antepasados con fines didácticos y divulgativos. Por ello suelen ser los equipos didácticos de los Museos y yacimientos, así como las empresas especializadas del sector, quienes se encargan de mostrar a las comunidades escolares y demás público interesado cómo se tallaba un bifaz, cómo se encendía una hoguera hace diez mil años o cómo se plasmaba una mano sobre la pared de una cueva. En Arqueoeduca vamos un poco más allá y nos interesa, más allá de la mera demostración o exhibición, que pequeños y adultos participen en nuestros talleres de forma activa, experimentando y sintiendo junto a nosotros cómo eran las condiciones de vida durante el paleolítico. Una forma más directa, empática y eficaz de divulgar nuestro Patrimonio y despertar la pasión por la Historia.

¿Y nuestra amiga arqueóloga? Tras revisar sus conocimientos de Etnoarqueología (disciplina no menos importante de la que hablaremos en otra ocasión) y dar un repaso mental a objetos parecidos aún usados por algunas comunidades humanas del planeta, buscó junto a un río tres guijarros similares. Probó a coser cada uno de ellos dentro de un trozo de piel y después a unirlos entre sí mediante tiras de cuero. Sonrió, y horas más tarde ya conseguía disparar su boleadora con cierta puntería.

Nov 29, 2013

Arqueoeduca ha participado en el Global Eco-Forum celebrado en Málaga el 28 de noviembre del 2013

Enlace de la noticia: http://www.diariosur.es/20131031/local/malaga/malaga-sera-noviembre-sede-201310311843.html

Nov 23, 2013

En el día de ayer estuvimos participando en las jornadas de empleo verde organizadas por la UMA

Oct 29, 2013

Para que Vivaldi pudiera componer sus Cuatro Estaciones o The Beatles nos ofrecieran su Yesterday, nuestra especie tuvo que recorrer un muy largo camino musical cuyo inicio se remonta al principio de los tiempos. Queremos invitarte a viajar hasta ese momento en que suenan en una caverna los primeros sonidos rítmicos, acaso también armónicos, fruto de la creatividad humana.

La antropología musical y la paleomusicología parecen coincidir en que el primer sonido musical fue la voz humana que pronto se vería acompañada por la percusión corporal de manos y pies. Resulta muy difícil determinar cuándo nacen los primeros instrumentos musicales propiamente dichos. Piensa que estaban hechos con materiales fácilmente corruptibles como maderas, pieles y tendones. Aunque algunas figuras que aparecen en pinturas rupestres nos hablan de tambores y timbales, estos se deshicieron en la noche de los tiempos y de la percusión los primeros vestigios que tenemos son sonajeros de dientes y huesos. Más suerte hubo para la arqueología entre los instrumentos de viento y así quienes habitaban en los albores del Paleolítico superior (en torno a 40.000 años)nos dejaron flautas, silbatos, caracolas o bramaderas. Vamos a ver algunos de estos instrumentos.

La bramadera consistía en una pequeña placa de hueso o marfil atada al extremo de una cuerda que el músico hacía girar sobre su cabeza a gran velocidad para emitir un zumbido característico. Habitualmente estaban profusamente decoradas y en nuestros tiempos podemos seguir escuchando su música entre algunos Pueblos de Australia y África.

Divje Babe es una pequeña cueva al noroeste de Eslovenia donde apareció un pequeño fémur de osezno que presentaba cuatro agujeros perfectamente alineados por un lado, y un agujero más en el otro lado emplazado perfectamente para ubicar el dedo pulgar. El hueso en cuestión arroja una datación de 43.000 años y se encontraba en un yacimiento musteriense, por lo que no tardaron en surgirle detractores a su naturaleza de flauta entre quienes desprecian la capacidad neandertal para crear música y otras manifestaciones artísticas.

De cualquier modo, en el siguiente vídeo puedes apreciar cómo suena la flauta de Divje Babe una vez reconstruida. ¡Arqueología experimental en estado puro!

http://www.youtube.com/watch?v=nnLsK2f2IzM

Menos polémicos resultan los hallazgos del yacimiento de Hohle Fels (Alemania) en cuyas excavaciones aparecieron ocho flautas de época auriñaciense a las que ya el Homo sapiens arrancaba melodías . Una de esas flautas, tallada en un hueso de buitre leonado, pudo ser restaurada por completo. Mide casi 22 centímetros y cuenta con cinco agujeros perfectamente alineados y una boquilla en forma de V. Las dataciones por isótopos nos indican que esa flauta sonó por última vez hace ¡37.000 años!

Para finalizar nos podríamos preguntar el por qué nace la música. En qué momento siente el ser humano por primera vez la necesidad de expresarse mediante sonidos rítmicos y armoniosos. No son pocos los antropólogos que sugieren la imitación a los sonidos de la Naturaleza como causa. Charles Darwin aventuraría una romántica hipótesis (que, la verdad, no ha encontrado muchos apoyos) en virtud de la cual los primeros humanos cantaban para cortejar a sus potenciales parejas, como hacen muchas especies animales en época de apareamiento. Más probable nos parece, a tenor de la antropología moderna y de la etnografía, que la música tuviera un carácter práctico y viniera asociada a rituales mágicos (caza, funerarios, sanatorios, festivos…) para pasar milenios más tarde a llenar los ratos de ocio ya tan frecuentes en el neolítico.

Vamos a terminar recordando una frase de Karlheinz Stockhausen, músico alemán, que nos recuerda que Desde que el hombre existe ha habido música. Pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música.

Oct 23, 2013

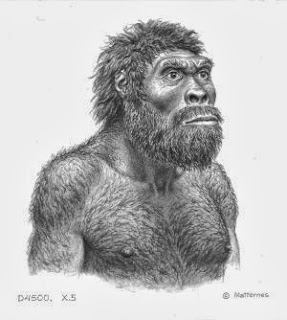

Si a todos los que estamos aquí nos vuelve locos la Prehistoria, nos interesa y mucho la Paleontología – el interés por nuestra propia evolución como especie- y por lo tanto, nos toca en este momento hablar del hallazgo que “trae de cabeza” a científicos y estudiosos de todo el mundo: el cráneo n. 5 de Dmanisi.

Y es que precisamente la semana pasada se publicaron las primeras conclusiones del estudio paleontológico que se viene llevando a cabo desde hace más de 10 años en el yacimiento de Dmanisi, en Georgia, donde se descubrieron cinco cráneos que, por lo pronto, son de lo mejor conservado y más antiguo encontrado hasta la fecha: 1,8 millones de años!! Lo que significa que son los homínidos más antiguos encontrados fuera de África.

Y es que precisamente la semana pasada se publicaron las primeras conclusiones del estudio paleontológico que se viene llevando a cabo desde hace más de 10 años en el yacimiento de Dmanisi, en Georgia, donde se descubrieron cinco cráneos que, por lo pronto, son de lo mejor conservado y más antiguo encontrado hasta la fecha: 1,8 millones de años!! Lo que significa que son los homínidos más antiguos encontrados fuera de África.Dadas las características de los fósiles, los investigadores habían propuesto una especie nueva para esos homínidos el Homo georgicus, pero las primeras conclusiones son mucho más impactantes: según David Lordkipanidze y su equipo, la variabilidad de los homínidos de Dmanisi relativizaría las características que diferenciaban hasta ahora especies como Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster y Homo erectus, de forma que todos ellos formarían parte de la misma especie, que las diferencias que se consideraban morfológicas son rasgos distintivos de cada individuo.

El estudio publicado por la revista científica Science, que demuestra esta teoría con métodos de morfometría en 3D y que cuenta con fósiles perfectamente conservados, explica cómo los cráneos que antes identificábamos como Homo habilis o como Homo erectus y que entendíamos como especies distintas, son en realidad la misma especie donde cada uno supone una variante regional de un único linaje que habría ocupado durante cientos de miles incluso millones de años casi totalidad de los continentes euroasiático y africano (Para poder llegar a esta conclusión el equipo investigador parte de que los cinco individuos de Dmanisi pertenecen a la misma población y, por lo tanto, a la misma especie).

Este estudio nos viene a decir que parte de las teorías paleontológicas anteriores y de la misma evolución tendría que reformularse. Sea como sea, el mismo descubrimiento del cráneo número 5 de Dmanisi lo convierte en un fósil espectacular. Solo hay otro igual de completo (o incluso más) en la Sima de los Huesos de Atapuerca.

¿Eran Erectus, Habilis, Rudolfensis y Ergaster especies distintas entre sí, como siempre hemos estudiado? ¿O sólo eran distintos entre sí como lo sois tú y tu vecina de arriba?

Os invitamos a que conozcáis más de la mano de María Martinón, una de las investigadoras de Dmanisi:

Reconstrucción de cráneo n. 5 de Dmanisi

Mientras que la Arqueología tradicional se ocupa principalmente de establecer los hechos que sucedieron en el pasado mediante las huellas físicas que nos dejaron nuestros ancestros, la Arqueología experimental, a la cual podemos incardinar dentro de las Ciencias Sociales, trata de reproducir el modo de vida de aquellos para que podamos interpretar correctamente esas huellas. No podemos obviar que gran parte de los materiales que usaron nuestros antepasados se fueron descomponiendo con el paso de los siglos. La humedad, los microorganismos o la propia acción humana fueron haciendo su trabajo y así desapareció casi todo lo fabricado, en todo o en parte, con maderas, pieles, resinas, etc… Y ante un objeto desconocido (¡las herramientas prehistóricas nos suelen llegar sin manual de instrucciones!) cabe preguntarse ¿Era un adorno? ¿Un amuleto? ¿Una herramienta? ¿Parte de una herramienta? Por eso se hace necesaria una disciplina auxiliar que formule hipótesis (empleando nunca la fantasía sino dosis de imaginación coherente y documentada) sobre la naturaleza de un determinado objeto, para qué sirve, cómo se fabricó, etc… Y que, una vez elaborada esa teoría, pase a la práctica mediante la experimentación hasta dar con algún resultado satisfactorio.

Mientras que la Arqueología tradicional se ocupa principalmente de establecer los hechos que sucedieron en el pasado mediante las huellas físicas que nos dejaron nuestros ancestros, la Arqueología experimental, a la cual podemos incardinar dentro de las Ciencias Sociales, trata de reproducir el modo de vida de aquellos para que podamos interpretar correctamente esas huellas. No podemos obviar que gran parte de los materiales que usaron nuestros antepasados se fueron descomponiendo con el paso de los siglos. La humedad, los microorganismos o la propia acción humana fueron haciendo su trabajo y así desapareció casi todo lo fabricado, en todo o en parte, con maderas, pieles, resinas, etc… Y ante un objeto desconocido (¡las herramientas prehistóricas nos suelen llegar sin manual de instrucciones!) cabe preguntarse ¿Era un adorno? ¿Un amuleto? ¿Una herramienta? ¿Parte de una herramienta? Por eso se hace necesaria una disciplina auxiliar que formule hipótesis (empleando nunca la fantasía sino dosis de imaginación coherente y documentada) sobre la naturaleza de un determinado objeto, para qué sirve, cómo se fabricó, etc… Y que, una vez elaborada esa teoría, pase a la práctica mediante la experimentación hasta dar con algún resultado satisfactorio.